|

Уроки для современного общества от кочевого мусульманского племени (фото)

|

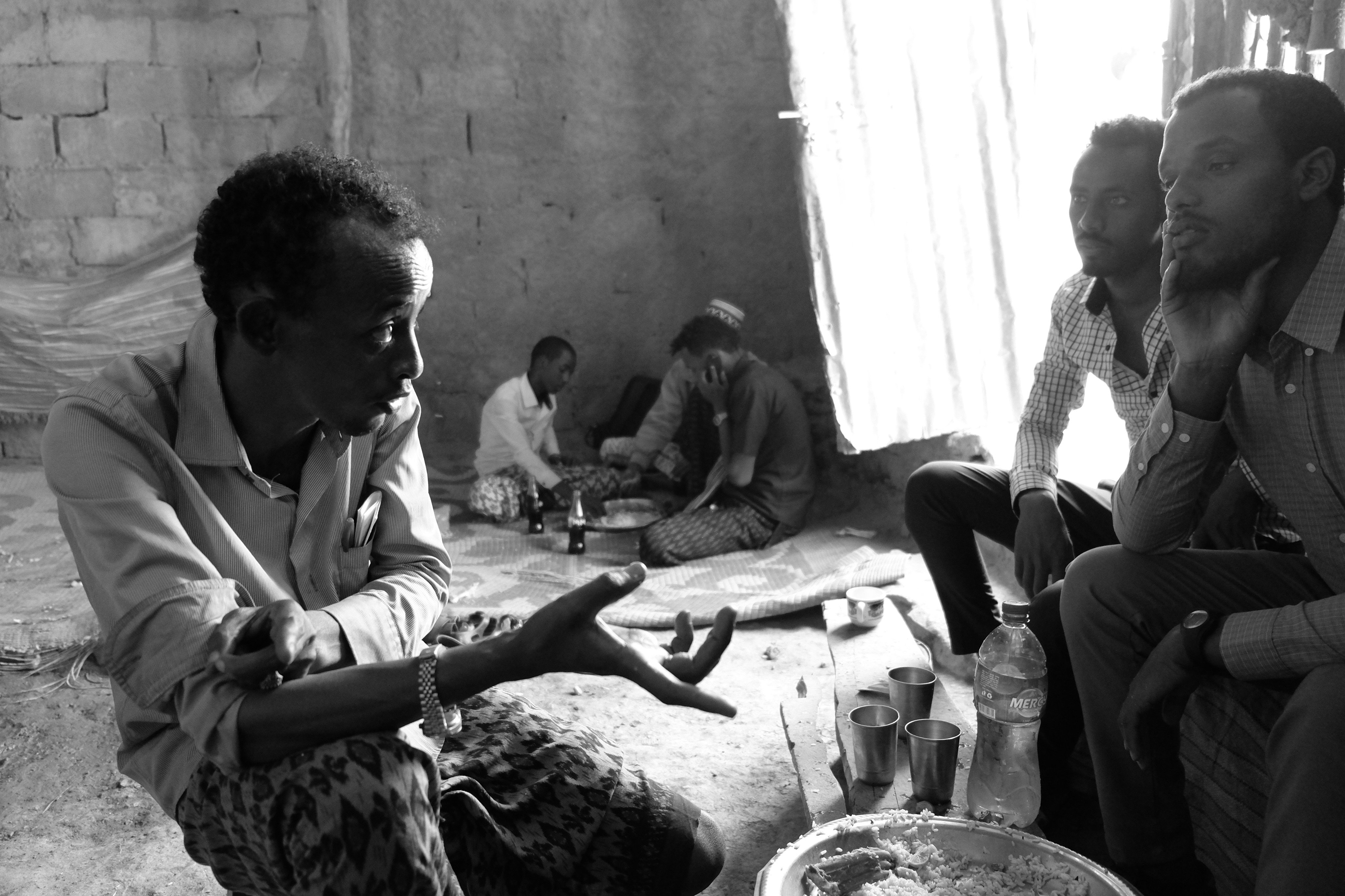

«Во время поездки в Эфиопию около трех лет назад я узнал о существовании системы передачи новостей африканского племени афар. Эта традиционная система, называемая дагу, удивила меня и заставила задуматься о нашей эпохе и надежности источников новостей», – пишет Серхат Оракчы.

Мы живем в эпоху моментальной передачи информации. Мы сталкиваемся с таким количеством новостей в течение дня, что даже не считаем нужным различать, какие из них правдивые, какие ложные, какие полезные, какие бесполезные.

Обилие информации заставляет нас ставить под сомнение достоверность даже важных новостей. Более или менее надежным критерием может быть имидж человека или организации, передающей их. Но и это может быть поставлено под сомнение, если речь идет о пропаганде.

Мы без сомнений пересылаем новости, попадающиеся нам на глаза. Если спустя какое-то время становится известно, что информация была неправильный, никто не испытывает стыда. Такая рассылка новостей очень популярна. Цель – получить «клики» и вставить рекламу, достоверность новостей при этом – второстепенная деталь.

Источник: twitter.com

В исламских обществах источник и надежность сообщений всегда были очень важным вопросом. Уделялось внимание личным качествам, прошлому человека, который принес какую-то весть, из какого рода он происходит. Одним из лучших примеров этой традиции является передача хадисов. Чтобы хадис был признан достоверным, человек, передавший его, должен быть надежным со всех точек зрения. Если есть хоть малейшие сомнения в нем, то это бросает тень на достоверность хадиса.

Одним из современных сообществ, где эта традиция в определенной степени сохраняется, является афар. Это полукочевое племя проживает на территории, издавна известной под названия Абиссиния. Сейчас оно разбросано на территории трех стран – Эритреи, Эфиопии и Джибути. В X в. афар были обращены в ислам арабскими купцами и являются суннитами. Благодаря разработанной этим племенем системе дагу, в достоверности передаваемых из уст в уста новостей можно не сомневаться.

Система дагу работает следующим образом. Два встретившихся человека, в первую очередь, приветствуют друг друга. Сначала называет себя старший, потом – младший. После того, как они поговорят друг с другом, один задает вопрос: «Что слышали твои уши, что видели твои глаза?». Т.е. спрашивает, есть ли у другого дагу. Если есть какие-то важные новости, которые могут считаться дагу, второй сообщает их. Дагу может быть вестью о браке, чьей-то смерти, конфликте, войне, воровстве, стихийном бедствии и т.д. Поделившись друг с другом дагу, путники продолжают свой путь. В тех селениях, куда они прибывают, они делятся дагу сначала со старейшинами и другими влиятельными людьми, а потом и со всеми другими.

Источник: twitter.com

Самый важный элемент в передаче дагу – это взаимное доверие сторон, потому что передача дагу, источник которого ненадежный, считается преступлением. Люди, распространяющие ложные дагу, даже подвергаются наказанию. Если член племени был обвинен в распространении такого сообщения, то и он, и его близкие родственники лишаются уважения. Наказание, наложенное на кого-то за ложную дагу записывается и никогда не забывается. Поэтому распространение недостоверных сообщений почти невозможно. В системе дагу существует полный механизм социального контроля.

Когда я вижу явно сфабрикованные, манипулятивные, клеветнические новости в СМИ, то вспоминаю дагу. Одна из проблем, на которую мы, мусульмане, должны обратить внимание, заключается в том, чтобы источник полученных и распространяемых новостей был надежным. Однако мы потеряли чувствительность в этом отношении. В наше время важна быстрая передача новостей, а не надежная. Вот почему наши мозги напоминают свалку ничем не подтверждаемой информации.

Источник: twitter.com

Шахсевены: забытые страницы истории одного народа

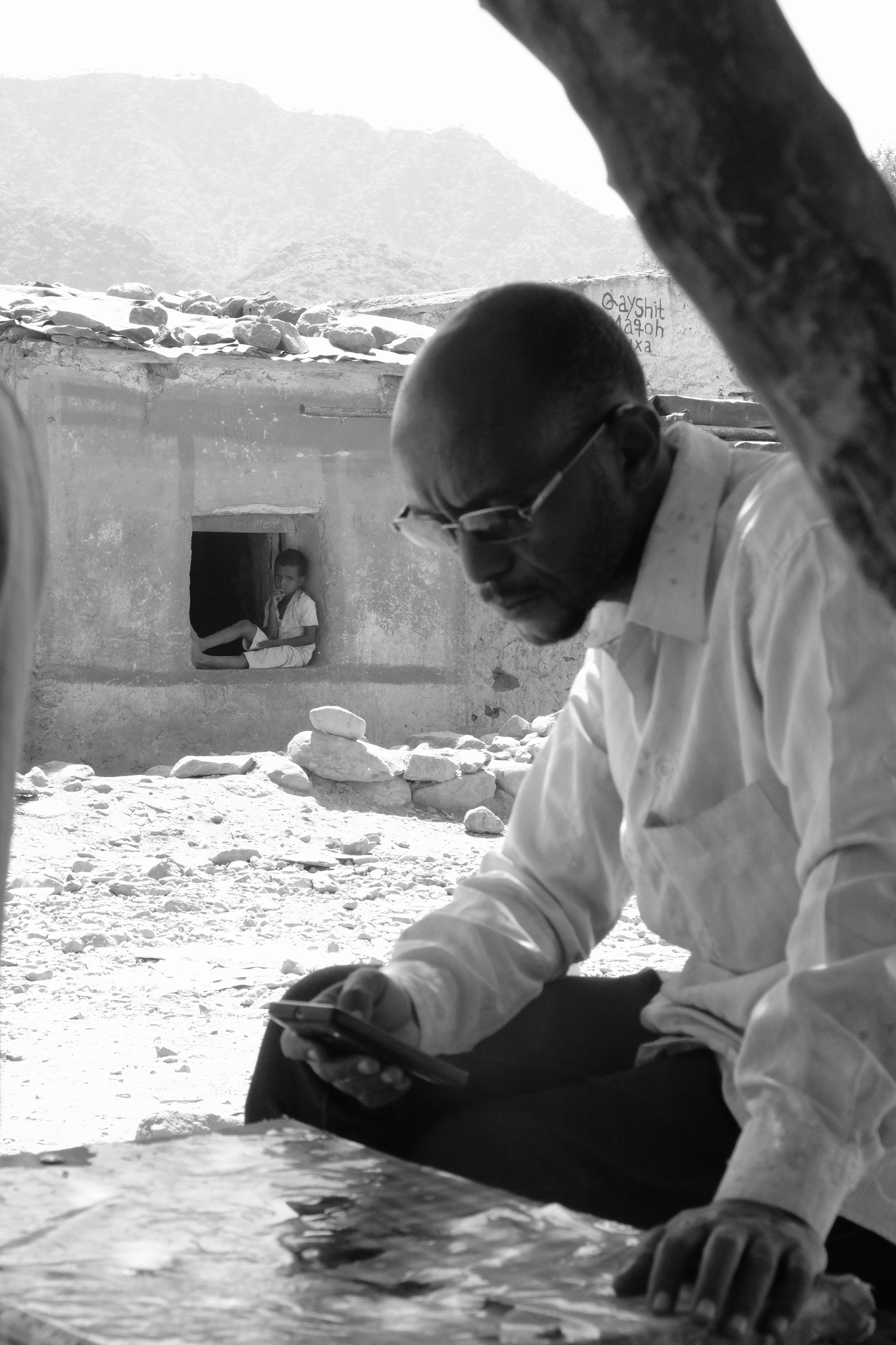

Как и несколько веков назад, независимо от погодных условий, они кочуют вместе со своими животными. Но не все уже ведут кочевой образ жизни; часть их перешла на оседлость, пишет Лейла Норузи.

Шахсевены, тюркоговорящие кочевники, проживающие на северо-западе Ирана, находятся в движении около семи месяцев в году, передвигаясь из летних пастбищ в зимние лагеря и обратно.

Комплектование стада – работа не для слабонервных. Шахсевены – довольно упорные люди, выдерживающие длинные путешествия вне зависимости от погодных условий и температуры. Летом племена кочуют на зеленых пастбищах потухшего стратовулкана Савалан, а зимой — в Муганской степи.

Точных данных о том, сколько кочевников в Иране на сегодняшний день нет. Но эксперты в 2015 году насчитали примерно 1.5 миллиона.

Животные – богатство кочевников – чем больше животных, тем богаче семья. Раз в год они платят налоги государству. В то время пока они в движении и кочуют вместе с крупнорогатым скотом и верблюдами, пастухи следят за стадом из 1000 овец. Еще пару десятков лет назад они кочевали на верблюдах, надевали свои лучшие наряды, и выглядело это все невероятно красочно. Но со временем они стали перекочевывать на машинах, складывать свои алачики в кузов. Алачик, куполообразная войлочная кибитка — жилище кочевников Ирана — шахсевенов, каждый из которых имеет свое историческое прошлое.

Происхождение Шахсевенов затеряно в тумане времен, но, однозначно, история шахсевенов, как народа начинается с XVI века, когда шах Аббас, из династии Сефевидов, объединив племена разного происхождения, создал для себя гвардию. Видимо, именно отсюда и пошло название племени, ведь слово Шахсевен дословно означает “покровитель шаха”, то есть верные царям Сефевидов.

Согласно другим источникам, название указывает на то, что они охраняли одну из отдаленных границ Ирана на севере. Но сами Шахсевены отвергают эти легенды, утверждая, что они перешли на эти земли из Анадолу, турецкое названия Анатолии, западная часть Турции.

Женщины-шахсевенки красивые, сильные, и храбрые – на протяжении всей истории их племенного номадизма они сражались наряду с мужчинами, таким образом, зарабатывая честь и уважение своих мужчин.

Существует легенда, однажды Шах позвал некого Нуруллах бека в Тегеран.

“В чем сила?” – спросил шах.

“В порохе,” – ответил Нуруллах.

“В чем удовольствие?” – спросил шах.

“В мясе,” – сказал Нуруллах.

“Чьи женщины самые красивые – твои или мои?”

“Мои,” – сказал Нуруллах

Шах разозлился и спросил: “Почему ты так говоришь?”

Нуруллах ответил, “Если 24 часа будет идти дождь, и наши женщины будут стоять под этим дождем, капли дождя очистят румяна с лица твоих женщин, а пыль с моих. И тогда мы увидим, чьи женщины красивее”.

Женщины-шахсевенки в основном занимаются ковроткачеством или вяжут из шерсти носки и перчатки.

В 1926 году шахсевены восстали против шаха Резы Пехлеви, отца последнего шаха Ирана, свергнутого в 1979 году в результате Исламской революции. Шах считал образ жизни неперсидских кочевников политической угрозой и племена подвергались дискриминации.

Ричард Таппер, почетный профессор антропологии в Школе восточных и африканских исследований (SOAS) в Университете Лондона и ведущий эксперт по шахсевенам, писал в своей книге “Кочевые народы Ирана”:

“Мы привыкли двигаться вместе с муганлы [другое кочевое племя], и когда правительство отобрало у нас оружие, мы решили отделиться. Кроме того, мы не могли платить налоги в течение двух лет. Муганлы предложили продать пастбища, но мы отказались, сказали что будем продавать нашу женскую и детскую одежду, но не земли”.

К середине 1930-х годов, шах Пехлеви принял жесткую линию в отношении кочевых племен в движении к централизации и модернизации новосозданного государства.

Лидеры кочевников были заключены в тюрьму, казнены или сосланы. Их заставляли селиться в деревнях и перестать вести кочевой образ жизни. Их палатки были сожжены дотла. Территории, которые были выделены властями для кочевником, были недостаточными для сельского хозяйства, и в результате экономических трудностей это привело к тому, что шахсевены и другие кочевые племена возобновили миграцию и возродили свободную племенную конфедерацию.

После десятилетий относительного мира при династии Пехлеви шахсевены приняли участие в революции Хомейни в 1979 году, но, несмотря на некоторые потери, не сыграли в ней никакой значительной роли. Новый режим назвал их “эльсевенами”, теми, кто любит свою родину.

С тех пор, они меньше кочуют, и постепенно оседлость вторгается в их жизнь, что также способствует политике правительства в контролировании кочевников. Многовековая история кочевых шахсеванов-эльсевенов отсчитывает свои последние часы.